歯周病治療

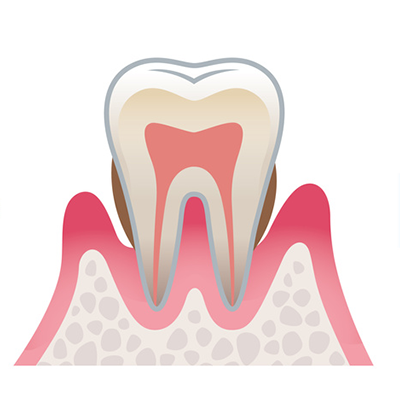

歯周病は、歯茎や歯を支える骨に影響を与える感染症です。主に、プラークと呼ばれる細菌の塊が歯茎に蓄積することで発生します。初期段階では歯茎の炎症(歯肉炎)として現れ、進行すると歯を支える骨を破壊し、深刻な歯周炎へと発展します。

以下の症状にあてはまる方は、歯周病の可能性があります。お早めにご相談ください。

わたしたちのお口の中や腸管内、皮膚には細菌がすみついておりいわば共生関係ともいえる関係をつくっています。人間の細胞数は37兆個に対して細菌などの微生物の数はなんと数百兆個といわれています。割合にして我々をかたち作っている約9割は細菌によってできているともいえるのです。

長年にわたり共生関係を築いているということは、その共生関係には意味があり、様々な細菌がバランスを保ち人間の機能、健康を維持しています。

マイクロバイオームとは人に住み着いている微生物(ほとんどが細菌)のことをまとめていいます。

特にお口と腸には多くの細菌が存在し、これらのバランスが崩れると様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

虫歯菌・歯周病菌をそもそも感染しないことも重要であるともいえますが、日常生活においてあまりに気を付けることが多すぎて現実的ではないでしょう。

また、一度感染してしまったものをゼロにするとなると殺菌・滅菌ということになりますが、人間の体にもダメージをうけます。

腸のおはなしでいうと腸には善玉菌、悪玉菌、日和見菌という菌に分けられますが、善玉菌2・悪玉菌1・日和見菌7が理想のバランスであるといわれています。

みてわかるように意外と善玉菌がすくなく、圧倒的に日和見菌が多いのと、悪玉菌も多少は必要ということですね。善玉菌が多すぎてもおなかがゆるくなったりうまく本来の機能を果たせないといわれます。

人間と共生関係にある細菌は、さらに細菌同士でもコミュニティをつくっています。材料から製品をつくってお金と交換する。。。みたいな人と同じようなコミュニティで複雑にバランスをとっているといえます。

たとえば私達が食べたものは胃や腸で消化吸収されますが、消化吸収されなかったものを腸内の常在菌が自身の餌としてとりこみビタミンやアミノ酸などに変換、放出し、人はこれらを吸収することで栄養を無駄なく摂取しています。また、常在菌叢は外からの菌を寄せ付けない自然のバリアにもなっています。

わたしたちの食事、栄養は自分自身の細胞のためだけでなく、細菌たちの重要な栄養にもなっているわけです。

お口の細菌バランスも同様に糖質、炭水化物に偏った食事は虫歯菌や歯周病菌を大幅に増やし、細菌のバランスを崩しています。虫歯や歯周病は遺伝ではなく、ご家庭の食生活に寄与するところが大きいといえます。

お口の細菌と腸の細菌の構成は違いますが、ひとつの消化管としてつながっていることからお口と腸の細菌バランスを整えることは結果として相互に作用します。

当院では、天然ハーブ由来のセルフケア製品のご提案から、食生活のアドバイス、乳酸菌やビフィズス菌を使用した歯周病治療をおこなっております。

できるだけおくすりに頼ることなく、お口と腸からからだの健康を維持していきましょう。

一見異なる部位であるお口と腸ですが、これらの健康は相互に関係しています。以下の方法で両方の健康を維持することができます。

歯周病を予防するためには、日常生活での注意が必要です。以下の習慣を取り入れることで、歯周病のリスクを大幅に減少させることができます。

栄養豊富な食事は、細菌バランスを整えるために重要です。特に以下の食品を積極的に摂取することが推奨されます。

糖質ではなく、タンパク質を中心としてミネラル・ビタミン・食物繊維を積極的に摂取しましょう。

毎日の口腔ケアは、細菌の蓄積を防ぎ、健康な口内環境を維持するために不可欠です。

ストレスは体内の炎症を引き起こし、細菌バランスに影響を与える可能性があります。適切なストレス管理を行うことで、全体的な健康を維持することができます。

軽度

歯ぐきに炎症が起き、歯との間「歯周ポケット」が深くなります。痛みはまだありませんが、ブラッシング時に出血することがあります。

中等度

炎症が深まり、歯周病菌が顎の骨にまで達しています。歯周ポケットが深くなり、歯はグラグラしはじめます。

重度

顎の骨が半分以上溶けています。

歯周ポケットがかなり深くなり、歯はグラグラに。歯ぐきからは膿が出て口臭も増します。ここまでくると、最終的に歯は抜け落ちてしまいます。

歯の表面に絶えることなく形成される細菌性の膜をプラーク(歯垢)と呼びます。このプラーク(歯垢)が歯周病の原因です。

プラーク(歯垢)は歯の表面ででき、プラークからの毒素が歯ぐきにしみ込んでいきます。

こうして歯の磨き残し等で歯茎のまわりに残った大量のプラークが炎症を引き起こすのです。

プラークは本来歯と同じ色なので見つけるのが困難です。

ネバネバですが軟らかく歯磨きで取り除くことができます。取り除かないと、石灰化して硬くなっていき、歯石がつくられます。歯石にはプラークが付きやすく、新しく軟らかいプラークがざらざらした歯石の上に急速に形成され、これが炎症を引き起こし進行していきます。

現状のブラッシングでどこが磨けていないのかをよく理解した上で、正しいブラッシング方法を学んでいきます。

歯石は歯面に付着したプラークに唾液中のリン、カルシウムが混じって石灰化したものです。歯に付着しておりそれ自体の病原性はありませんが、表面がでこぼこしていて、歯垢が付きやすいため、一般的に超音波スケーラーやキュレットスケーラーを使用して取り除きます。

歯槽骨の破壊が大きく、歯周ポケットが深い場合には、ポケットの外から器具で歯垢や歯石を取り除くことは不可能です。このような場合には、歯肉を開いて歯根を露出させ歯垢や歯石を取り除きます。

治療が終わった後に継続して、良い状態を維持することを言います。 そのためには、歯科医師のチェックと歯科衛生士による専門的なお口の清掃(クリーニング)を定期的に行います。 最低でも半年に1回は定期的にチェックを受けましょう。 進行した歯周病の治療が終わった方は、1~3ヵ月のサイクルで来院し安定した歯茎の状態を管理していくことが大切です。